こんばんは!sou7といいます。昨日のななさば1期開発日誌(5日目)では、真笠本線について紹介しました。今日は反対方向、北東方面に伸びる龍宮本線について紹介しようと思います。

七彩国有鉄道 龍宮本線

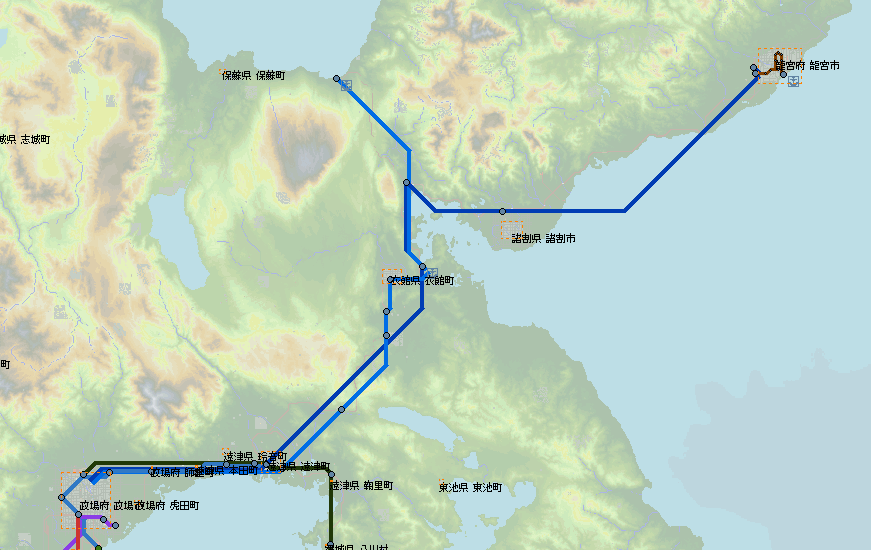

龍宮本線は、マップ中央部、首都の政場府政場市の政場北駅を出発し、北東の東海地方に向かって進み、龍宮府龍宮市にある龍宮駅までを結ぶ路線です。

種別は全区間通し運転を行う急行「龍宮城」と、途中の衣館港までの区間列車となります。

また、以下の2つの路線が龍宮線に乗り入れています。

- 政場の南側に出来た巨大港である政場港から、遠津市の市内にある遠津中央駅まで運転されている遠津線

- 政場北駅から、遠津市の西側にある遠津口駅まで乗り入れています。

- 遠津からマップ南東部へと向かい、南東地方、剣足県の剣足を結ぶ剣遠本線の列車

- こちらも同じく、政場北駅から遠津口駅まで乗り入れています。

急行列車はこんな感じです。長い編成は良いですね!

駅と街の紹介

それでは、沿線の紹介をしていきたいと思います。

政場北駅

政場市の北側にあるのが政場北駅です。こちらは政場駅とは異なり、街の外れにあります。将来の拡張の余地が広く確保され、複々線化の用意もなされているようです。

帝都高速度交通営団の朱雀大路線も乗り入れており、政場市中心部への市内輸送への乗り換えも頻繁に行なわれています。

遠津口駅・遠津中央駅

遠津口駅は遠津市の西側にあります。川を挟んでいるため、街へ歩いていくには遠いでしょう。

遠津口駅からは南東方向へ向かう路線が分岐しています。龍宮線はここで方向を変え、マップ北東方向へ向かいます。

分岐した先にある遠津線の遠津中央駅は、鉄道開業時に開業した駅でした。(詳しくは七彩国有鉄道 東本線をご覧ください)。龍宮線が延伸されてからは、遠津中央駅は政場方向への区間列車のみが運行される駅となっていました。

剣遠線の開業以降、剣足方面との接続のために、市街地を高架でもって通り抜ける新たなルートが生まれました。遠津中央駅は終端駅ではなくなったのです。

峠越え区間

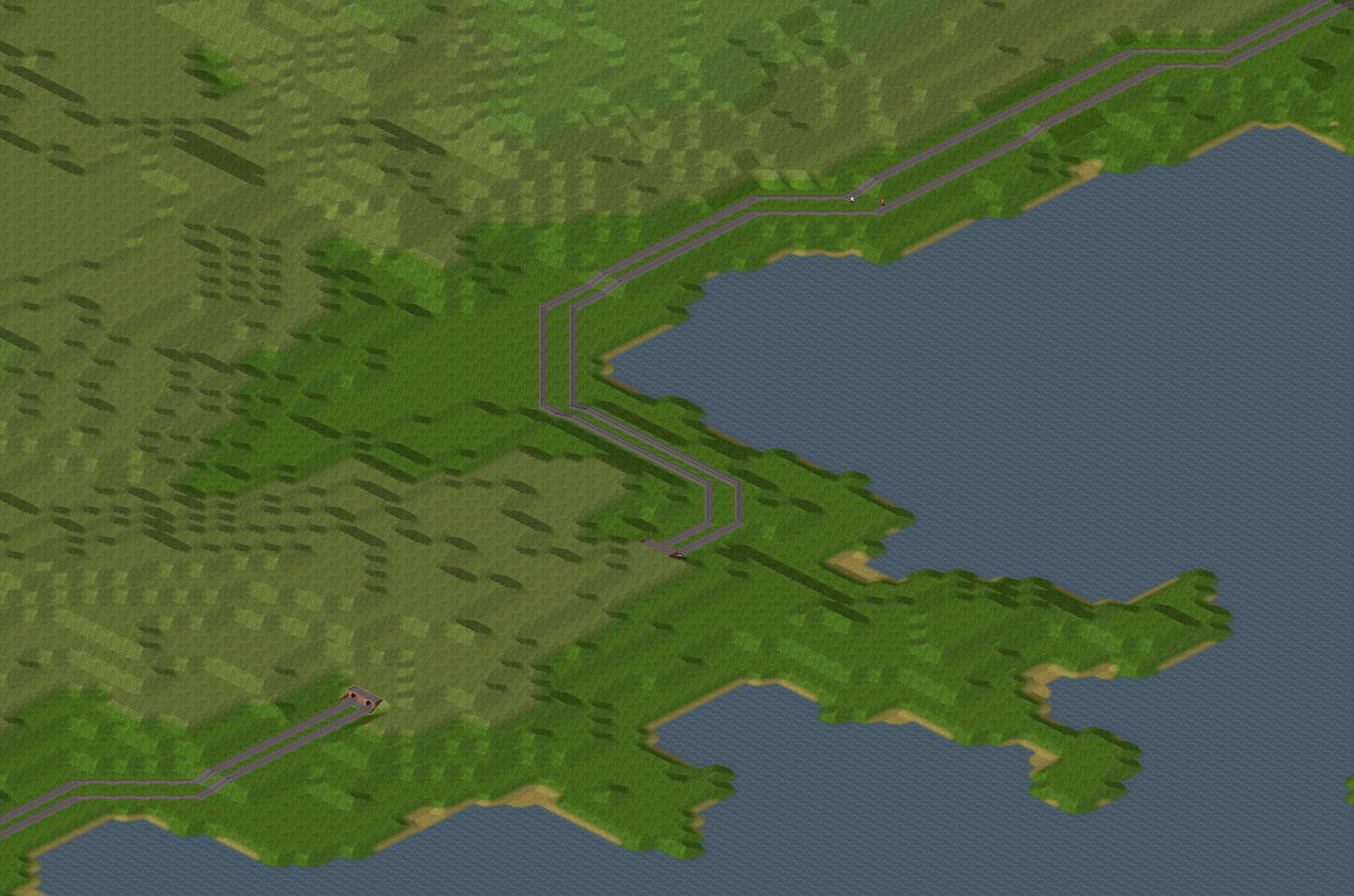

政内地方から北東に向かい、東海地方へ抜けるには峠越えが必要です。この時代の非力な機関車のために、ルートが苦慮の末選択されました。

峠越えのために徐々に高度を上げている区間です。トンネルへ向けて、ゆっくり、着実に坂を登っていきます。複線化の際には横付け増線ではなく、上下線で少し高低差を付けて斜面に沿わせています。

トンネルを超えると次は下り坂です。険しい谷間に沿って、急カーブが連続する区間になります。

衣館駅・衣館港

区間列車は衣館港止まりで、その先は急行列車のみの運転となります。

衣館港は貨物の中継地として大事な役割を果たしています。東海地方で採れた石炭などは、山を下り、一旦港に運ばれます。貨物列車は速度が遅く、旅客列車の邪魔になってしまいます。これを解決するために船舶による輸送を活用しています。

しかし、ここで一つ問題があります。石炭を政内地方へ運ぼうとすると、南東方向へ伸びている半島を大きく迂回しなくてはならないのです。そこで、衣館港から政内市内までの輸送を貨物列車で行うことで、効率的に輸送を行っているのです。

険しい海岸線

急行列車は衣館港を越え、龍宮方面へ走り続けます。この区間は崖が海岸までせり出しており、狭い土地を縫うように走っています。

長谷坊駅

険しい海岸線を通り抜けると、つかの間の平野が広がります。ここには長谷坊駅が置かれ、北方向へ伸びる路線が接続しています。この北方向へ伸びる路線は、将来峰狭半島まで伸び、マップ南北を貫く一大幹線となる計画です。

諸割市駅

海岸線を通り抜けると広大な平野が現れ、諸割市駅に到着します。諸割市には大きく蛇行した川があり、諸割市の市街地は蛇行の中にあります。鉄道建設の際には蛇行した川を避けたため、このように市街地から離れた駅になりました。

龍宮駅

終点、龍宮駅です。龍宮駅は市街地の西側にあります。市内へは路面電車で移動します。市街地には龍宮城があり、市のシンボルとなっています。

今日は筆が乗ったのか何時もよりも長い開発報告となりました。明日は長大本線の紹介はお休みし、政場について詳しく見ていこうと思います。それではまた次回、ななさば1期開発日誌(7日目)をお楽しみに!