こんばんは!sou7です。昨日のななさば1期開発日誌(15日目)の郵便特集はご覧いただけたでしょうか。これまでの開発報告は、主に国鉄(七彩国有鉄道)の路線について紹介してきました。ここから3回に渡って、今度は私鉄の路線について紹介していきたいと思います。

西海地方電気鉄道

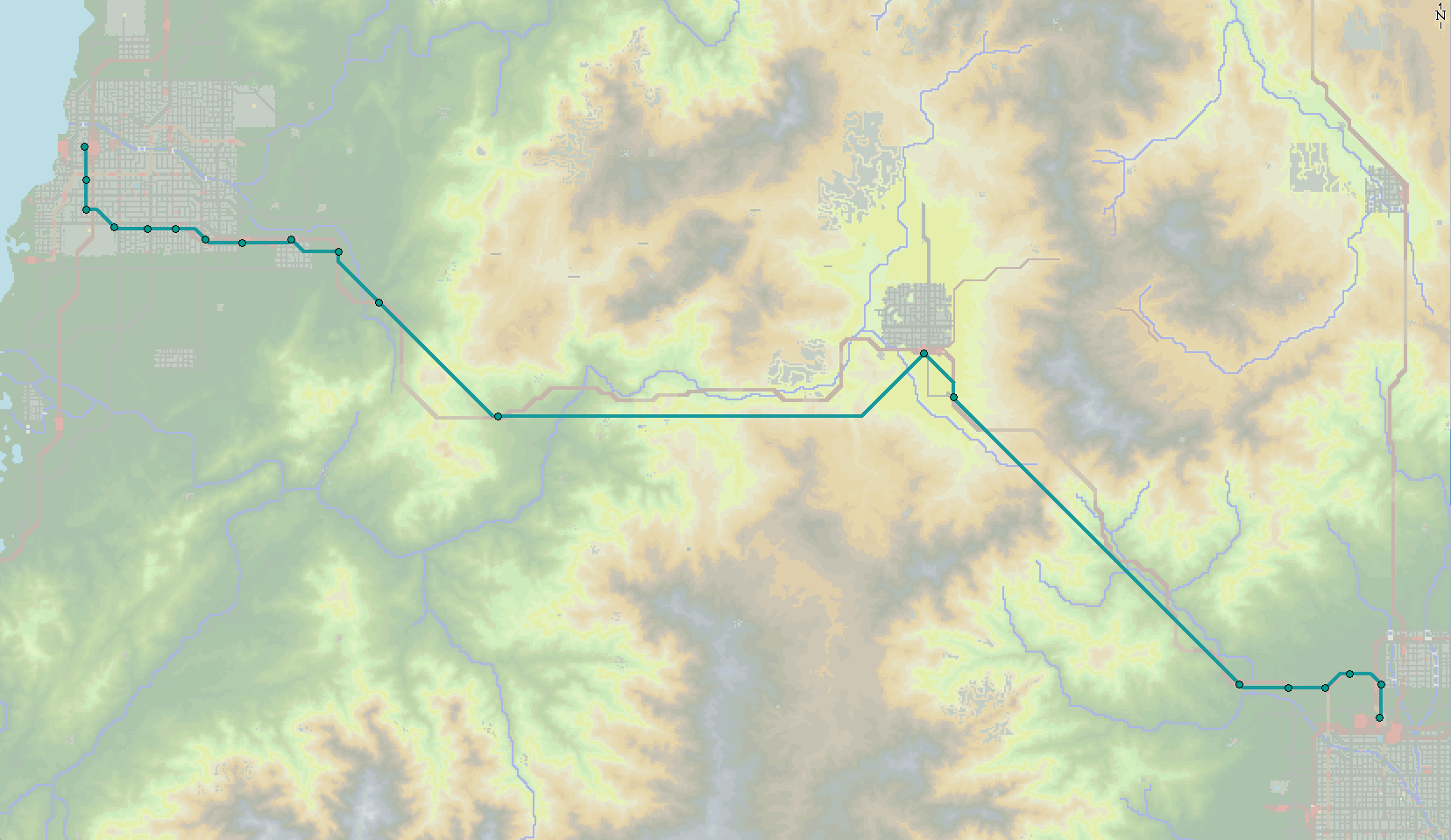

はじめに紹介するのは、1901年に設立された、西海地方電気鉄道です。西電、または西海地電と呼ばれています。現在は以下の路線が運行されています。

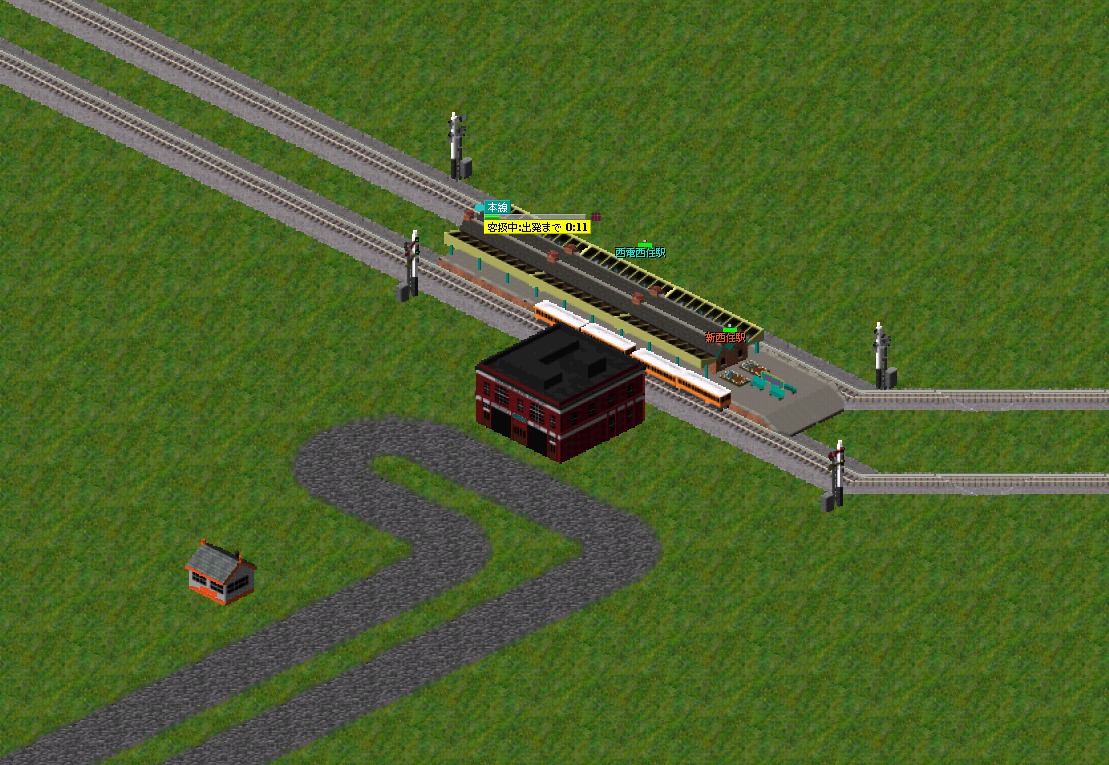

こちらは西猿田駅付近ですれ違う、本線と迫賀線の列車です。全面的に電車が採用されており、第三軌条から電力を受け取って走行しています。

Simutrans-Exntededでは、複数の電化方式がシステムによってサポートされています。例えば、交流の架線送電、直流の架線送電、第三軌条、第四軌条など、細かく分類されています。また、第三軌条に対応した列車は第四軌条の線路を走れるなど、かなり複雑な制御が出来るようになっています。

西海地方電気鉄道 本線

今回は西電の中でも本線にフォーカスを当てて紹介したいと思います。

旧来の国鉄では晴場市を迂回しないといけませんでした。これに対して、西電の本線は政内地方と西海地方を直線的に結んでいます。

なぜこのルートを開拓するのがこの時代になったのかというと、政内地方と西海地方の間には山脈がそびえていたからです。旧来の蒸気機関車による鉄道では急勾配を登れず、この区間に鉄道を通すことが出来ませんでした。そこで、新技術である電気鉄道を使うことによって、その大出力でもって急勾配を上り、山脈を超えられるようになりました。

ここからは本線の各区間の紹介をしていこうと思います。

西電政場北駅

西電の本線は、この政場北駅からスタートします。政場北駅は3社4路線が乗り入れる1大ターミナルとなりました。

西電西住駅・新西住駅

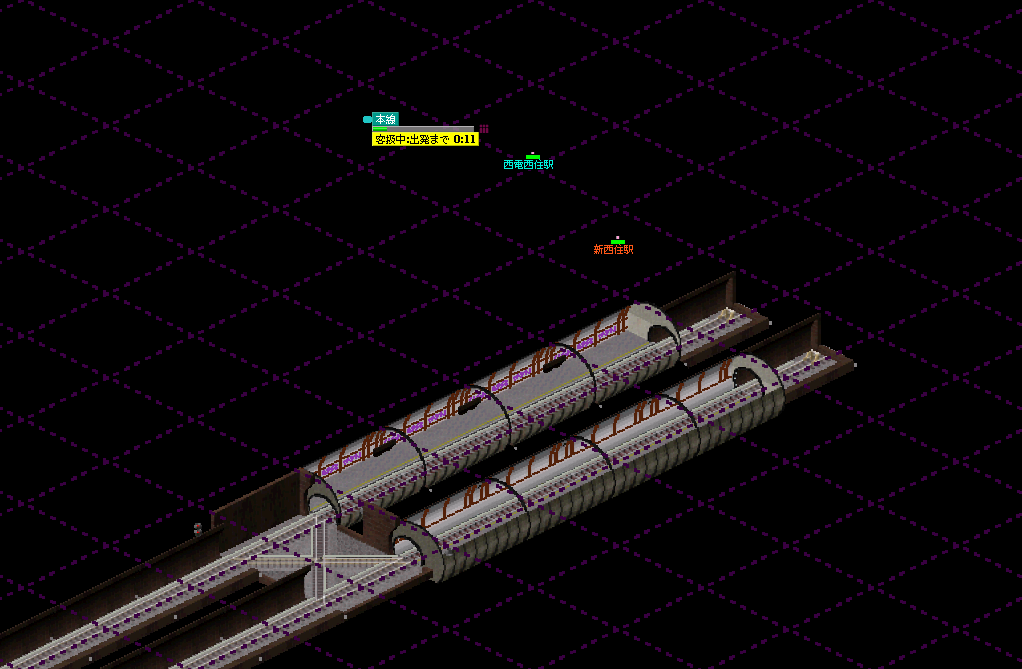

西電の建設に伴い、政場市に新たな地下鉄路線が建設されました。政場の地下鉄線は帝都高速度交通営団によって建設されました。詳しくは次回のななさば1期開発日誌(17日目)で紹介する予定です。

営団線のホームは地下にあります。今回新設した地下鉄路線は、政場中央駅で紹介した高架ツールを使った開削工事とは異なり、地下鉄線を利用したものとなっています。こちらのほうがかなり建設がしやすいです。

山越え区間

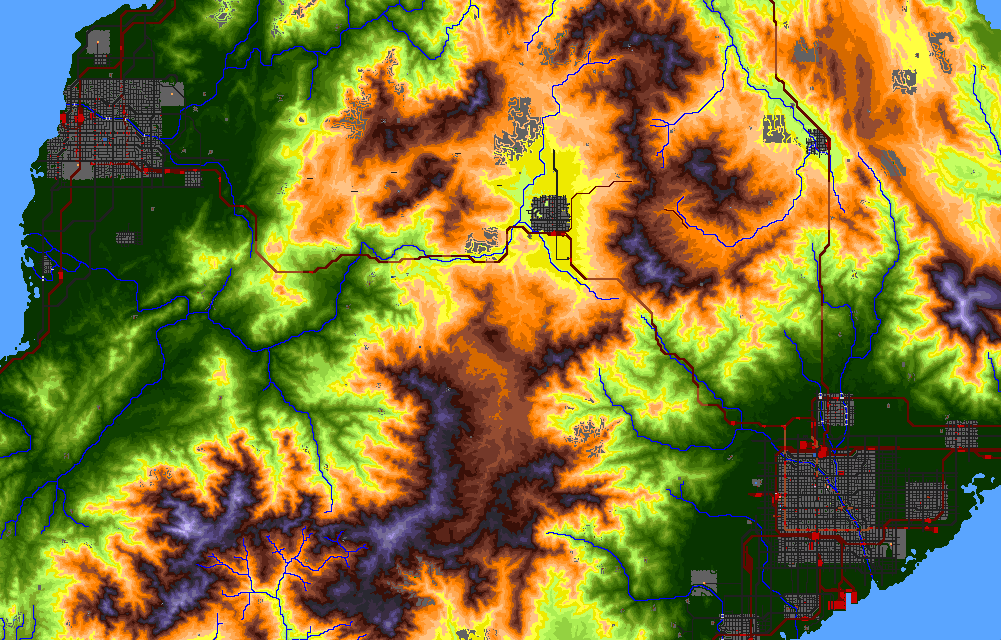

政場市から離れると、山に向かって突き進んでいきます。電車は蒸気機関車に比べて高い加速力があり、その加速力を活かしてどんどんと高度を上げていきます。

遠野駅

山を超えると、そこは遠野市の遠野駅です。遠野市は周囲を山に囲まれており、蒸気機関車で運行されている国鉄線は接続できませんでした。

渓谷区間

遠野市を超えると、川沿いを一路西へ進んでいきます。

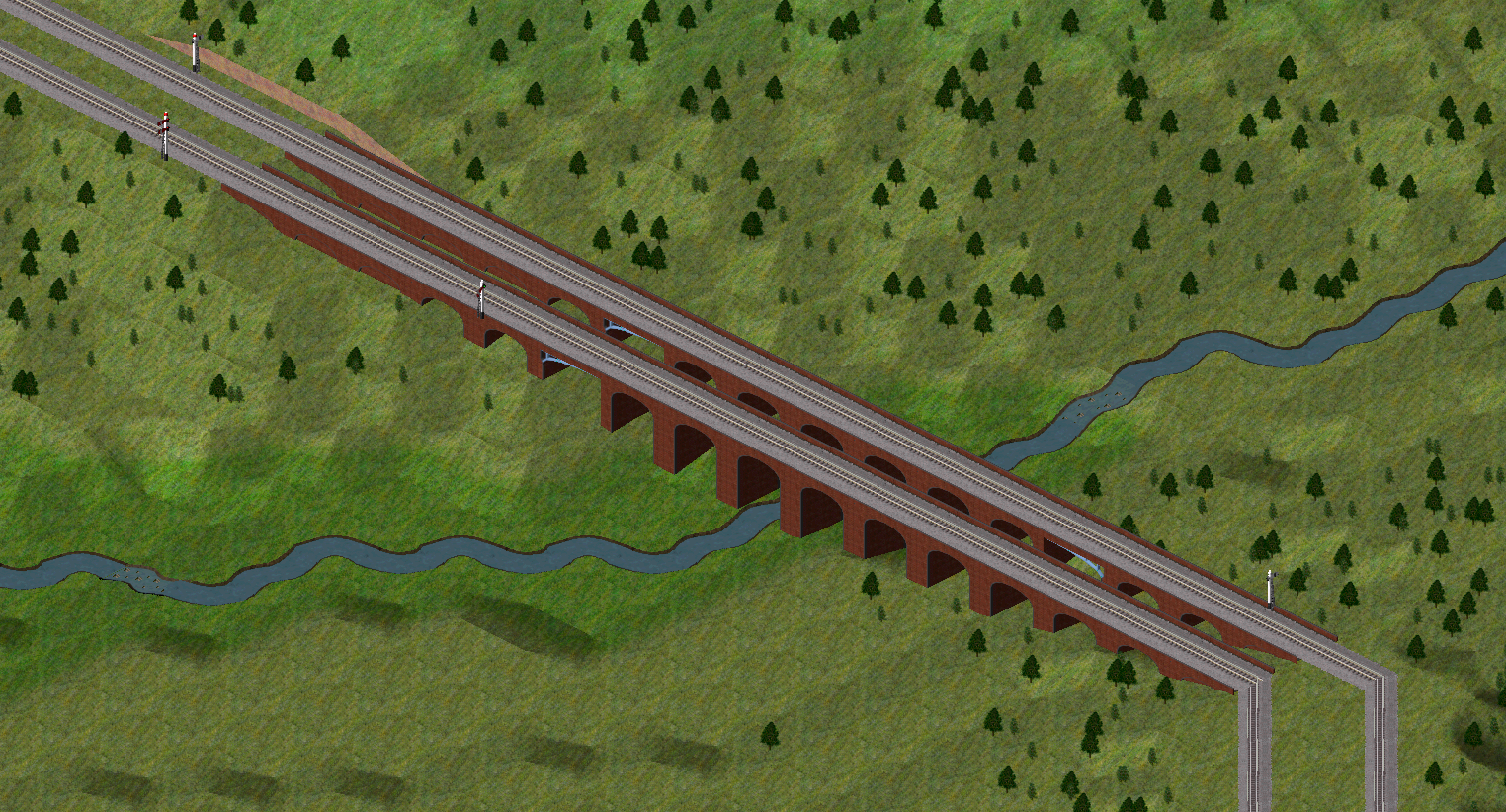

途中、川を大規模なレンガ造りのアーチ橋で越えていきます。この先は川沿いを離れ、終点の萬寿へ向けて再度山を越えていきます。

猿田町駅

萬寿市の都市圏に入ると、猿田町駅に到着します。そこから1駅行った西猿田駅では、迫賀線も運行されています。

西戸畑駅

迫賀線の分岐駅は西猿田駅から1駅進んだ南戸畑駅です。路面電車との接続駅でもあります。地上階は本線が、高架線は迫賀線が利用しています。

北霧駅・西電萬寿駅

北霧駅と、終点の西電萬寿駅です。北霧駅は萬寿地下鉄との接続駅となっていて、萬寿の市街地への高速な輸送手段を提供しています。西電萬寿駅は国鉄線との接続駅となっていて、ここから更に西海地方の各方面へ乗り換えられます。

今日の開発報告では、西電の本線を紹介しました。明日のななさば1期開発日誌(17日目)では、首都政場の市内交通を担当する帝都高速度交通営団線を紹介したいと思います。おたのしみに!